2019.1/9

ニューヨークの川端実 原田治

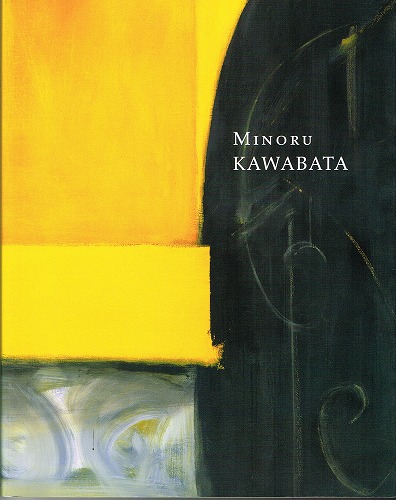

まずは2011年に横須賀美術館で行われた「生誕100年 川端実展 東京 — ニューヨーク」の図録(発行 横須賀美術館 2011年)から抜粋して、かつて川端実を師としていたイラストレーターの原田治さんの「ニューヨークの川端実」という文章を紹介します。

ニューヨークの川端実

原田治

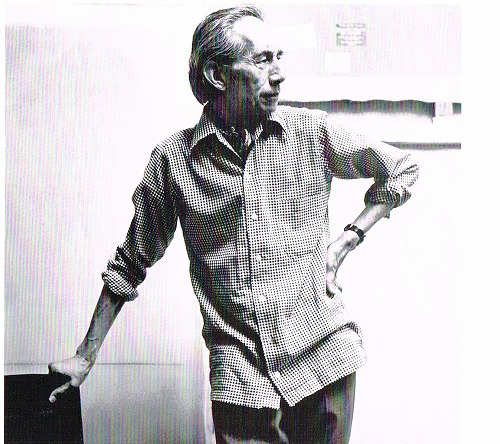

第二次世界大戦後、ジャクソン・ポロックを嚆矢として「ニューヨーク・スクール」(ニューヨーク派)と呼称された「抽象表現主義」の動向に同調していた川端実は、一九五八年に東京からマンハッタンへ居を移し、六〇年にはニューヨーク・スクールの総本山であった「ベティ・パーソンズ画廊」にて個展を開催しました。ポロック亡き後も、ベティ・パーソンズと専属契約を結んでいたマーク・ロスコ、バーネット・ニューマン、クリフォード・スティル、エルスワース・ケリーなどの役者が勢揃いする「ニューヨーク・スクール」に仲間入りを果たした、最初の日本人画家といえるでしょう。

以後、ベティ・パーソンズが亡くなる八二年まで、十一回に渡り同画廊にて個展が行われ、グッゲンハイムをはじめ日米欧数々の美術館への出展も度重なりました。時に二十世紀中葉のパクス・アメリカーナでアートシーンは戦前のパリからニューヨークへ移り変り、最高潮に達していました。その真新しい芸術観のコスモポリス的な都市となったニューヨークにおいて、川端実は、人生の後半五十代から新たにしかも水を得た魚の如くにその画業を展開させていった、また一人の自由なコスモポリタンでありました。

六〇年代初めに、若手のロバート・ラウシェンバーグやジャスパー・ジョーンズらが「ネオ・ダダ」として台頭し始めると、その新興勢力に「抽象表現主義」は押し上げられた格好となり、前衛の座を譲ることとなります。さらに、「ポップ・アート」の出現で、いよいよニューヨークのモダンアート界はピークに達し、六〇年代は新旧が渾然一体と化して世界の前衛芸術の中心地となりました。川端実は、それらの早い流れに刺激は受けながらも、独自のスタンスを全く崩すことなく、やがてあの鮮烈にしてしかも静謐な「抽象」の世界を孤高のままに深めてゆきました。

「抽象」の芸術概念が、戦後にヨーロッパからアメリカに渡ると、広大な風土に合わせたかのように画面は巨大化し、色彩は事物を具体化するためではなく、意味を持たない色面となって大画面に広がります。見る側にとってみれば、絵を中心的に鑑賞するというよりも、絵の「場」のなかに自信が包み込まれてしまうような感覚を与えられることになります。

この「抽象表現主義」の概念的特質を考えてみると、唐突かも知れませんが、日本の安土桃山時代から江戸時代にかけての金壁障屏画などを、ぼくは強く想起してしまうのです。俵屋宗達《蔦の細道図》や長谷川等伯《柳橋水車図》にある抽象性と、二次元的色面の広がり、一双の屏風が持つ大画面の包容力。これらは遥か四百年も遡ったこの日本で、既に「抽象表現主義」と同質の芸術が生まれいたといえるのではないでしょうか。

そして明治四十四年生まれの川端実こそは、戦後の日本画壇を離れて、ニューヨーク・スクールのモダニズムを湛えたまま、さらに時空を超越して日本美術をも正しく後継したのだと思わずにはいられません。パクス・アメリカーナが終焉した二十一世紀、日本人の美術はより大きな視野と歴史観を持って見直される時期が来ているでしょう。

- ALL

- 2024 (4)

- 2023 (7)

- 2022 (15)

- 2021 (27)

- 2020 (11)

- 2019 (26)

- 2018 (12)

- 2017 (10)

- 2016 (22)

- 2015 (40)

- 2014 (41)

- 2013 (28)

- 2012 (38)

- 2011 (27)

- 2010 (7)

- 2009 (4)

- 骨董夜話

- 2024 (4)

- 2023 (2)

- 2022 (6)

- 2021 (7)

- 2020 (3)

- 2019 (2)

- 2018 (5)

- 2017 (3)

- 2016 (3)

- 2015 (17)

- 2014 (11)

- 2013 (6)

- 2012 (9)

- 2011 (7)

- 2010 (1)

- 2009 (1)